我国劳动人民自古就善于利用舟楫作为交通工具,即使在水系复杂、地形险要的黄河上,也常常是樯帆林立,这充分显示了我国劳动人民与大自然作斗争的无比智慧。

包头是一个水旱码头,有着千里黄河舟楫之便。清初以来,她一直是甘肃、宁夏、内蒙古、山西的黄河水运枢纽,还被称为泊头。黄河水运促进了包头的商业繁荣,造就了其“水旱码头”的美名。

1

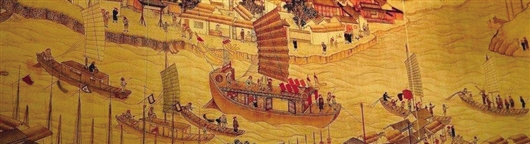

跨越千年的黄河漕运史

历史上包头地区的水运情况,从有文字以来,可以上溯到汉代,汉元朔二年(公元前127年),汉将卫青与匈奴大战,其主战场在今包头西至河套一带,就曾利用船只在黄河上运兵,“绝梓道,梁北河”,就是指大军渡黄河北上。东汉时期已利用黄河漕运转送军粮,“因渠以溉,水舂河漕,用功少而军粮足”。今包头至河套一带,东汉时农垦水利很发达,大批粮食利用黄河船运,这是黄河中游航运业的开创阶段,北魏继承了汉代的政策,继续在五原、朔方一带屯田开垦,发展水利。当时北魏的范围在黄河北岸,而黄河南则是匈奴刘卫辰的地盘。登国六年(公元391年),双方开战,结果,道武亭从五原金津(今黄河南岸昭君坟一带)南渡河消灭了刘卫辰。登国十年(公元395年)后燕慕容宝统兵八万,进攻北魏。七月份,军队打到了五原,“造舟收谷”,准备把魏国在五原屯田收获的百多万斛粮食运回燕国。北魏积极备战,“八月,道武帝亲治兵于河南。九月,师临河,筑台告津,连旌沿河,东西千里有余”。那时包头至宁夏的千里黄河上船只如梭,双方都利用黄河天险来抗争。

北魏太平真君七年(公元446年),北魏为了防御北方蠕蠕,需要从河西(今巴彦淖尔磴口县黄河西岸)运军粮五十万斛至沃野镇(今包头西乌拉特前旗境内)。大臣刁雍建议,“造船二百艘,二船为一舫,一船胜谷二千斛。一舫十人,计须千人。臣镇内之兵,率皆习水。一运二十万斛。方舟顺流,五日而至,自沃野牵上,十日还到,合六十日得一返。从三月至九月三返,运送六十万斛。计用人功,轻于车运十倍有余,不费牛力,又不废田”。魏太武帝对此大加赞赏,纳之。可见,北魏时的黄河水运已然很发达。

唐代沿河设防,西从灵武起,计有定远城西受降城、中受降城、东受降城、振武军等,黄河水运亦受到重视。

十一世纪时,辽与西夏对峙,辽占据了包头至西山咀一带,辽军利用黄河退兵西进,“相地造战舰,因成楼船百三十艘,上置兵,下立马”。

元代至元三年(公元1266年),元朝在黄河中游设立水驿,利用水上交通,邮传联络。元代著名的水利专家郭守敬也亲自来黄河中游考察,并倡导“船自中兴沿河,四昼夜至东胜,可通漕运”。中兴至东胜的水路长达一千二百余华里,要想赶路,必须在涨水的季节,每天航行三百华里。黄河水上情况复杂,一般不夜航,根据郭守敬所述,说明当时的航行技术已经很高。

到了清代,包头水运事业的发展就更快了,从“包头”地名的变迁即可看出。包头地名的来源尽管有多种说法,但要以“泊头”一名出现最早。康熙五十八年(公元1719年),范昭逵奉命出使漠北和准噶尔,回京时是穿越包头的昆都仑沟,留下“抵泊头,就水下营”的记载。这个“泊头”就是清的包头,张曾在《归绥识略》中也谈到“归化城(今呼和浩特)西界至泊头镇三百四十里”,可见包头最早叫泊头。

“泊”是止船的意思,也就是所谓的码头。随着包头商业的兴起,除了陆运外,水运更居于举足轻重的地位。从甘肃兰州经宁夏、内蒙古至山西河曲的黄河中游都适宜航行。早在清康熙五十二年(公元1713年),康熙皇帝曾亲自从宁夏横城坐船,“计二十一日,至湖滩河朔”,河朔就是今天的托克托县,可见这条水路不但作为商运,而且也作为官方漕运。

2

从小小渡口到水旱码头

黄河中游的航道西起兰州,东至山西河曲,全长三千余里,在陇海铁路未通车之前,是西北、华北间的交通动脉。民国以后至抗日战争前夕,是黄河水运的黄金时代。当时从包头至兰州间的货物有70%是走水路的。1922年京包铁路全线通车后,河口镇的水运业也转到包头,最兴盛时期,航行在黄河中游的大、小船只达五千艘以上。

黄河的船运分高帮船、七站船、小五站船三种,一般是用白杨木制作。这种船容易漂浮,吃水浅,适合黄河水位浅的特点。此外还有黄河中游特有的牛皮筏子,每年有三百余只从甘肃驶来包头。这种筏子卸货后,有的将牛皮在市面出售,有的将空牛皮筏在陆上驮运西返,都是单程行驶的。另外还有木筏,是由青海一带所产的松木编成,载货来包头后,将木筏拆开在市上出售,不再返航,这也成为包头木材的一个来源。

黄河中游每年从清明开河至立冬结冰,实际航行期只有七个多月。从包头上行是逆水行舟,主要靠人工拉纤,日行四五十里,从包头到宁夏就需要一个月的时间。下行则由黄河顺流而下,日行八十里,夏季涨水时日行达一百三十里,一条木船每年上下航行只有三次。

黄河木船水运效率是很低的,因此,早在1918年,就有甘绥轮船公司,购置了飞龙小轮船一艘,由包头至宁夏试航,行返两次,但由于黄河水浅,只能乘客而无法载货,不堪赔本而夭折了。1935年,太原经济委员会投资建造三百马力的浅水轮船一艘,一次能载客二百名,并能拖拽百吨重的货船,试行效果很好。逆水上行每小时达二十余里,包头至宁夏十三天就到了。可惜抗日战争爆发以后,黄河航道也就停止运输了。

上世纪二三十年代,是包头商业发展的高峰时期,由水路经包头集散的货物主要是皮毛畜产品、粮食、药材等。粮食主要在五原、临河一带上船,每年进入包头达十万担以上。天然碱与盐主要在磴口、伊盟西上船,每年达五百万斤。宁夏、西宁的羊羔皮很多用皮筏运来,每年也达二万余张。每年用木船运来包头的西宁毛一千万斤、宁夏毛五百余万斤。每年从宁夏船运包的枸杞一百万斤、西宁大黄十万斤、兰州水烟二万余箱。当时从水路进入包头的货物占全部货物的一半以上,再从包头上火车运至京、津、华北各地。

黄河水运促进了包头的商业繁荣,所以有“皮毛一动百业兴”的说法,抗日战争时期,水运停止,解放战争时期没有能恢复过来,直到新中国成立后才有了新的起色,并且开办了正式定期用火轮拖载的货船。不过,由于种种原因没有能更大规模地发展起来。黄河包头段的水面上,开始慢慢冷清了下去。

(尤允庆整理,文献来源:《包头黄河水运小史》《汉书·卫青传》《魏书·道武纪》《元和郡县志》)