外地游客在冬季来内蒙古,都知道这里天气寒冷百花凋零,但却未必知道在首府呼和浩特,还能遇见在冬日里盛开的花——呼和浩特烧麦。

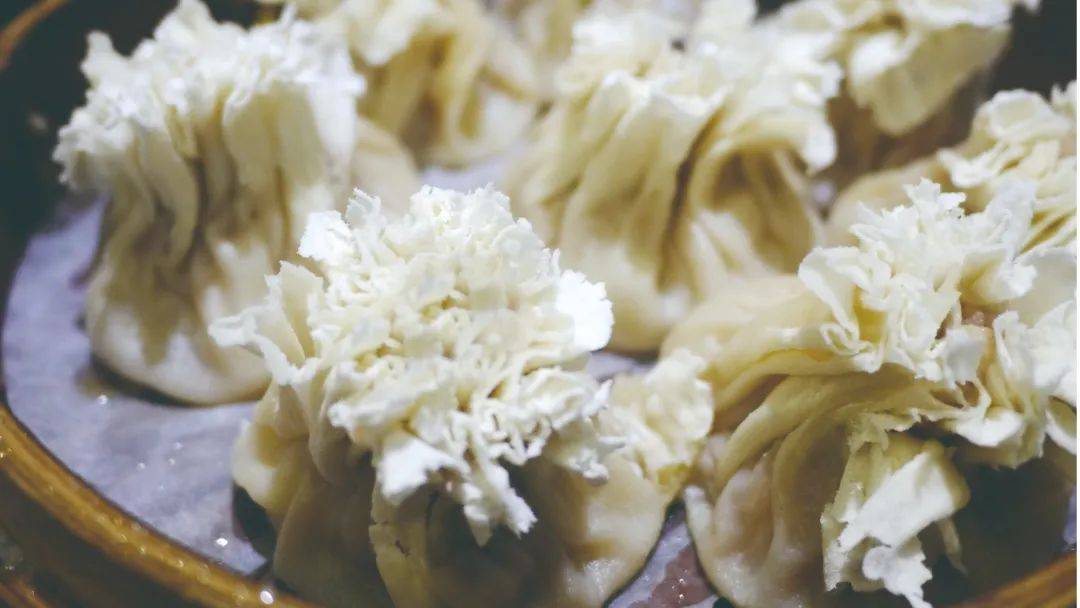

烧麦,是呼和浩特一种流传很久而至今不衰的美食。这是一种用面粉制作的食物,用薄如纸张的面皮包裹着鲜美的馅料,边稍皱折如花,形成独特的“石榴口”造型,看着更像是一件艺术品。

有初到呼和浩特的游客,慕名到老字号烧麦馆吃烧麦,点餐时看着烧麦只有小儿拳头般大小,觉得要半斤差不多就能吃饱了。没想到等烧麦一上桌就傻眼了:足足五屉有四十个之多!

原来烧麦在呼和浩特不按“个”卖,不按“屉”卖,而是按“两”卖。更让人觉得不可思议的是这个“两”不是指烧麦的重量,而是薄薄的烧麦皮的重量。一两烧麦就是八个。所以,在呼和浩特也有“二两烧麦憋死汉”的说法。要是能吃下半斤的,绝对是神人了。

看来,要想品尝一个地方的特色美食,还应该先去了解那个地方的美食文化。

早年间呼和浩特烧麦是在茶馆销售,茶客饿了总要补充点吃的。但茶馆是清雅之所,只能备点清蒸面饼,最多只能帮着把茶客带来的肉菜,卷在饼中热一下,用了几张面皮,就收几张面皮的钱。时间久了,连饼中的菜也捎上了,但仍然按面皮的分量计价,“捎卖”就这样诞生了。所以到呼和浩特去吃烧麦千万不要按吃包子、饺子的数量去点,如果是饭量不大的人一般吃一两八个就够了。

而关于呼和浩特美食——烧麦的起源还有一个传说。据说在清朝的绥远,也就是现在内蒙古的首府——呼和浩特市。明末清初时,在呼和浩特旧城大召,有哥俩儿以卖包子为生,后来哥哥娶了媳妇,嫂嫂要求分家,包子店归哥嫂,弟弟在店里打工包包子、卖包子,善良的弟弟除了吃饱以外,再无分文。为增加收入今后娶媳妇,弟弟在上炉蒸包子时,又做了些薄皮开口的“包子”,区分开卖,卖包子的钱给哥哥,卖开口的“包子”的钱归自己,并把开口的“包子”取名“捎卖”,意思是在卖包子时捎带着卖的。

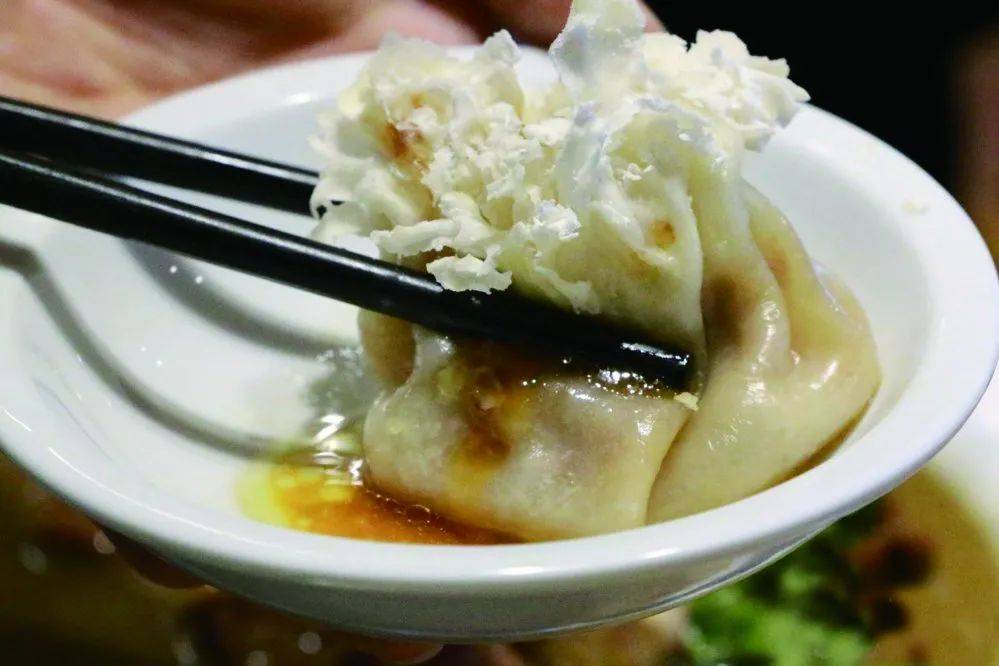

呼和浩特人的一天是从烧麦开始的。而这冬天呼和浩特的烧麦馆子,也是一道非常入画的景致:黎明时分,天刚微微亮,烧麦馆里已经高朋满座了,男女老少从长嘴的壶里倒出黑酽酽的砖茶,聊着家长里短、市井消息、国际国内新闻,再时不时蘸上老陈醋品尝一口皮薄馅大的烧麦,呼和浩特人一天的生活就开始了。

烧麦在寒冬里是呼和浩特人的最爱,冬天吃一笼热乎乎的烧麦,再配上一壶消食的砖茶,那真是温暖全身啊!

地方美食总离不开地方文化。来呼和浩特品尝这个名小吃的同时,再看看玻璃窗内厨师们选食材、拌馅、擀皮……每一道工序一览无余,里面的馅都是上好的羊肉,和着剁碎的葱姜。吃着烧麦,还能感受呼和浩特旧城文化,真的是很惬意。

据了解,呼和浩特市玉泉区斥巨资打造了明清风格的呼和浩特烧麦第一街,逐步形成了目前的烧麦美食文化集聚区。将一条街道以美食来命名的“烧麦第一街”,足以证明烧麦这种美食对于一个区域的影响。

呼和浩特烧麦第一街的设立,让广大市民和游客在大饱口福的同时,还领略到了青城极具地方特色的民俗文化。

在冬季的呼和浩特烧麦第一街里,问一问、寻一寻,原来人们都是奔着能吃到最地道的烧麦来到这条街上,还有不少“新呼和浩特市人”和外地游客是感受呼和浩特市旧城别样的“早点文化”慕名而来。一壶砖茶、一两烧麦,就是呼和浩特人美好一天的开始。呼和浩特市的美食文化在这里得到传承。

呼和浩特烧麦,这朵朵盛开在冬日里的花,开到了呼和浩特人和游客的胃里,也美到了心里。